En el marco de la elaboración de una nueva Constitución para Chile, las candidaturas a constituyentes han mostrado, desde todos los sectores de la sociedad, un interés por formar parte de la elaboración y discusión de una nueva constitución para Chile. Y desde todos los niveles de la sociedad, se ha escuchado también expresiones de horror ante los deseos de participación de personas “sin formación”, sin estatus o “sin oficio conocido”.

Aquí quisiera expresar los motivos sobre por qué no debiesen existir prejuicios respecto de quién conforma el órgano constituyente, más allá de que las personas que lo hagan deban prepararse conjuntamente sobre temas jurídicos, concepción de derechos e historia constitucional. Sin embargo, el límite acerca de quién debiese formar o no parte de la definición de las reglas de convivencia común debería evitar que exista un límite de entrada que pudiese volver el órgano constituyente en una instancia elitista u oligarquizante, donde oligarquía y elite no significan aquí el “gobierno de los mejores”, sino el de aquellos que culturalmente se han venido construyendo a sí mismos como tales.

En Chile, aquellos que se conciben a sí mismos como mejores en las últimas décadas lo son bajo una óptica que ha sido instalada simbólicamente, donde el exitismo económico y la imagen publicitaria de un Chile pulcro y homogéneo permea la sensación personal acerca de cómo todxs y cada unx de nosotrxs debiésemos ser, tanto a nivel físico y psicológico, como a nivel de valoración social. Esto, a su vez, es determinado por el lugar promisorio que detentan ciertos sectores de la sociedad que son quienes “inspiran” este imaginario.

Sin ir más lejos, la importancia atribuida bajo estos criterios a la familia heteropatriarcal y dentro de este esquema al “homo oeconomicus”, obedece a un enfoque normativo y antropológico sobre cómo debe ser el ser humano y quiénes son los mejores en nuestra sociedad. Una familia “bien constituida” y exitosa nos recuerda de manera permanente lo que NO somos, mientras a nivel individual y de éxito se premia la actitud egoísta, tendiente al logro y con el único objetivo de la ganancia de por medio. Esto configura el relato de ascenso social y culpabiliza de su fracaso a “lxs que no se arriesgan”, así como da a entender que todos los triunfos se realizan de manera individual.

Las diferencias, en este sentido, entre los grandes empresarios, tipo Frafra y sus pollitos, y aquel o aquella que tiene un emprendimiento precario son, sin embargo, abismales.

Lo significativo, no obstante, es que bajo este esquema el éxito y con él, la propiedad/apropiación que lo acompaña, se conciben como absolutamente desgajados de la creación colectiva (el antiguo fetichismo de Marx); como si el éxito y la apropiación, así como la riqueza, se creasen a partir del trabajo solitario y absolutamente meritocrático de los sectores sociales que “dan trabajo”; como si estos no contaran -como en la práctica lo hacen- con el apoyo de un capital acumulado, o bien con diversos “colaboradores” (asalariadxs) mal pagados y con el trabajo no remunerado de la asistencia femenina en el hogar.

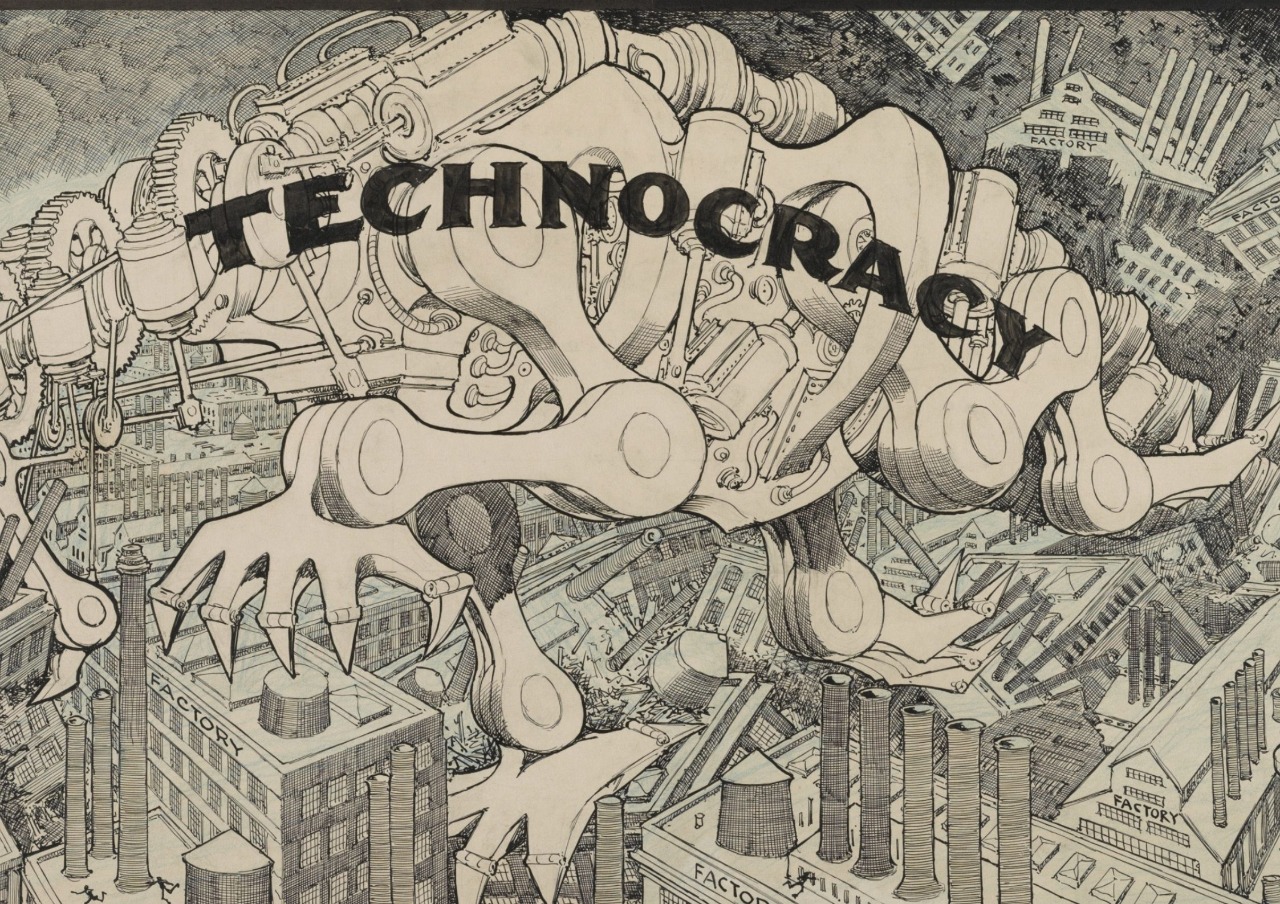

En nuestra sociedad, toda persona que no cumpla con los criterios referidos, aparece como sospechosa. Así también, lo es toda persona que no cumpla con un mínimo bastante alto de acceso a conocimientos y a la (alta) “cultura”. Si esto ya es un problema general de desigualdad, éste se profundiza, sin embargo, cuando esta evaluación del éxito y el fracaso se expande al espacio político. Para la “élite” y lamentablemente, para el común de la gente, las personas “fracasadas” y “sin cultura” solo vienen a desordenar el espacio social, político y también económico. Si por un lado transforman los criterios de éxito, por otro golpean las certidumbres1 requeridas por el capital para asegurar su inversión. Es esto lo que llaman populismo.

¿Pero es el espacio político un lugar en el cual debiesen medirse conocimientos y niveles de éxito empresarial? ¿o debiese ser más bien un espacio en el cual se debaten e incorporan intereses, donde la principal representación la deben tener precisamente aquellos intereses que están y han estado históricamente subrepresentados: como son los de las mujeres, los pueblos originarios, las clases trabajadoras?

En Chile la participación en la definición de las reglas que nos rigen ha sido históricamente y es también hoy limitada, a pesar de su ampliación en términos históricos. Y esto va asociado a su vez a la propiedad como elemento de constitución de independencia política (los derechos sociales son solo una fórmula de remplazo que configura esta independencia), la que se encuentra no solo concentrada en un sector específico, sino que además es éste sector el que define su organización, establece su concepción jurídica y el esquema de apropiación, todo lo cual ha sido avalado por un sistema político cerrado y, en la actualidad, por los amiguismos y arbitrariedades que se generaron durante dictadura y durante la transición.

En relación al problema referido a la falta de representación y participación, cabe destacar (además de los “cerrojos” impuestos por la Constitución del 80 a la transformación política) todas las limitantes que afectan la igualdad política como barreras de entrada (pobreza, visibilidad, recursos simbólicos, etc.). Como señala el informe Desiguales del PNUD en 2017, en el Congreso chileno están, de hecho, sobre representados los sectores de más altos ingresos. Y aún más allá; nuestrxs representantes en el parlamento son en su mayoría hombres, provenientes de ciertos colegios específicos y de ciertas carreras específicas de dos universidades del país.

Volviendo otra vez a la pregunta planteada: ¿son estos representantes los mejores? Podemos intuir que a las personas a las que menos les ha costado llegar a esas posiciones no son necesariamente las mejores. Y aún si lo fueran, ¿debe ser solo un sector tan pequeño en la sociedad el único que participa de las decisiones colectivas?

La política y la toma de decisiones que afecta al común y al conjunto de la población no puede estar supeditada a las concepciones de la realidad y del orden que tengan un grupo limitado de “ganadores”. No solo porque la política no es SOLO un problema técnico (el cómo queremos vivir e incluso la dirección que toma la economía para sustentar el modelo de democracia es también un problema valórico y ético), sino también porque en cuanto problema técnico, la aplicación de políticas públicas debe realizarse en base a cómo las personas viven realmente y en base a cómo, en conjunto, las personas definimos y decidimos cómo queremos vivir.

Pero, como segundo punto, la política es naturalmente un problema político, y en este sentido debe incorporar EN ESPECIAL a aquellas voces que tienen menos posibilidad de verse representadas en los espacios de decisión, ya sea porque tienen menores recursos económicos (el problema de las campañas y el lobby como expresión más básica), o bien, porque son afectadxs por la violencia simbólica, la precariedad y la falta de recursos que les impide desarrollarse en un ambiente de reconocimiento.

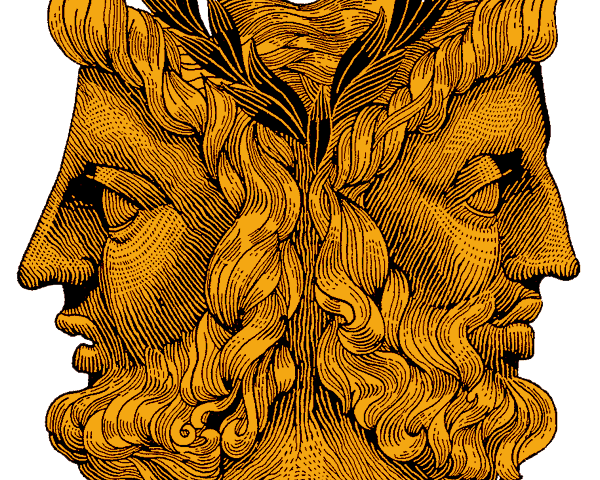

Desde esta perspectiva, se hace útil recoger el concepto original de democracia como gobierno del pueblo, donde “el pueblo” no refiere a una comunidad abstracta cercana a lo que hoy entendemos como nación, sino que refiere al demos, según cómo éste se incorporaba socialmente en la Atenas antigua. En la Atenas antigua, el demos era aquel sector de la sociedad que no tenía propiedad o status, solo seguido hacia abajo por las mujeres del demos y lxs esclavxs.

El demos era el sector de la sociedad que trabajaba con sus manos, y en algunos casos (los más pobres), era, como en la antigua Roma, el que no tenía más que su prole para subsistir: el proletariado2. Tanto la estructura política griega, como la de la Roma republicana (no sin importantes eventos de conflicto) reconocerán expresamente a este sector como un estamento con intereses específicos3, sector que si bien hoy día no está reconocido en su especificidad (existe igualdad ante la ley), igualmente se ve expulsado de los espacios de decisión, de organización política y de propiedad.

Y aquí tenemos, entonces, otro problema. Nuestro sistema jurídico (y normativo) actual ampara la propiedad como derecho natural, hecho que limita la posibilidad de construir colectivamente modelos de gestión de la riqueza y la producción orientados hacia satisfacer las necesidades más básicas de la población, que, por cierto, también participa en la creación de la riqueza. Si a esto le sumamos la “distribución” arbitraria que desarrolló la dictadura, la socialización de las pérdidas de la banca el año ‘82, la privatización de las empresas públicas (a precios bajísimos) y de bienes públicos como el agua, tenemos que la construcción de reglas comunes a nuestra sociedad y los objetivos que acompañan la economía para sostener la democracia, ha sido totalmente inexistente. Peor aún, se ha acrecentado a través de esta estructura la desigualdad económica, lo que a su vez profundiza la desigualdad política: en la práctica son los capitalistas votando siempre el capital.

Es por eso también que la democratización necesariamente pelea contra la concentración de la propiedad, pues, si en un primer momento, como ya hemos visto, se hace necesario partir por darle “espacio” a las voces marginadas, en un segundo momento la democracia debe enfrentarse el problema de la redistribución del poder, cuya concentración impide e impedirá siempre la deliberación entre iguales, imponiendo siempre las definiciones del homo economicus (hombre, blanco y de clase alta) como sector político y del capital como clase social. Es de este modo que los criterios de “grandeza” del capitalismo contemporáneo se imponen ética y técnicamente sobre la diversidad social y sobre la participación política como espacio de definición colectiva. La única posibilidad de dar lugar a una sociedad de iguales, es atender a las diferencias, no solo individuales, sino también simbólicas y culturales impidiendo que éstas últimas dependan del poder que otorga la apropiación arbitraria de la riqueza colectiva y de la riqueza en general en un solo sector social.

1 Hay que decir que la certeza jurídica es por lo general referida a la gran propiedad, certeza que, si la mantuviésemos dentro de los márgenes que “requiere” el mercado, probablemente avalaría todavía hoy la venta de seres humanos. En este sentido, el cómo se define la propiedad y qué puede ser o no apropiado, es y siempre ha sido una definición normativa y ética que se construye y debemos construir como sociedad.

2 Es la posibilidad de participación política del demos lo que, de hecho, constituye el período democrático en Atenas y cuya participación puede asociarse también al autogobierno, a la capacidad de incidencia sobre la propia vida y de participación colectiva como definición común de las reglas de convivencia: la soberanía.

3 Es aquí desde donde proviene la idea de lucha de clases, más allá de las simplificaciones que generalmente se hacen sobre el análisis de Marx.